伝統と革新で日本、

そして世界の革靴の

スタンダードで在り続ける

シューメーカー

石原邦生さん 小池武弘さん

株式会社リーガルコーポレーションは明治時代の軍靴製造をルーツに持ち、120年余に渡って日本の革靴づくりを牽引してきた。そのものづくりの歴史と哲学について、靴職人としてキャリアを築いてきた生産管理部部長・石原邦生さん(左)と営業や商品企画に携わってきたコミュニケーションデザイン部部長・小池武弘さん(右)に話を聞いた。

日本の製靴の幕開けとともにはじまり

“究極のフィット感”を生む製法を導入

日本における革靴のスタンダードとして支持されている「REGAL」。

その歴史は明治維新まで遡る。明治初期に陸軍の創始者、大村益次郎に見込まれた西村勝三が日本初の靴工場、伊勢勝造靴場を開設。その流れをくむ桜組と大倉組皮革製造所など4社の製靴部門が統合し、1902年に日本製靴(現リーガルコーポレーション)が誕生した。

当時、和装に革靴が世の中に浸透し始め、日清・日露戦争における軍靴の需要に伴って製靴技術が発展。第一次世界大戦後、国民の洋装化が進んだ際に注目を集めたのが、同社の代名詞とも言える「グッドイヤー・ウエルト式製法」の革靴だ。

19世紀後半にアメリカで生まれたこの製法は、甲革と中底に取り付けられたリブ、細革をすくい縫いし、さらに中物を入れ細革と表底を出し縫いする2段階の工程でつくられる。日本製靴は、他社に先駆け、1914年にアメリカよりこの製法を可能にするグッドイヤー式製靴機械を輸入した。

「この製法はつくる際に負荷がかかるので、革自体が丈夫で上質なものでないと靴にできません。なので頑丈で耐久性が高く、歩いているうちに中底とコルクが履く人の足の形に変化していく“究極のフィット感”が特長です」と石原さん。

その堅牢性は、9.11のアメリカ同時多発テロ事件の現場で90階から非常階段で脱出する際、金属片やガラス片、瓦礫から足を守り、オーナーは無事生還したという逸話が物語っている。

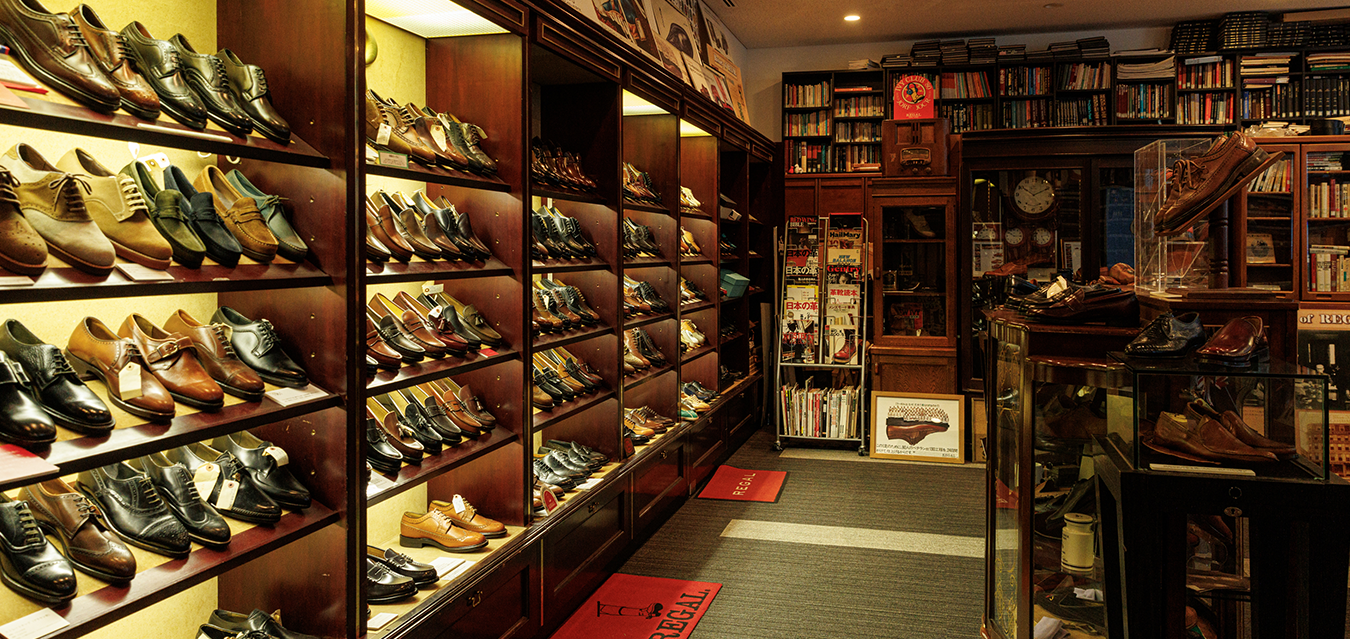

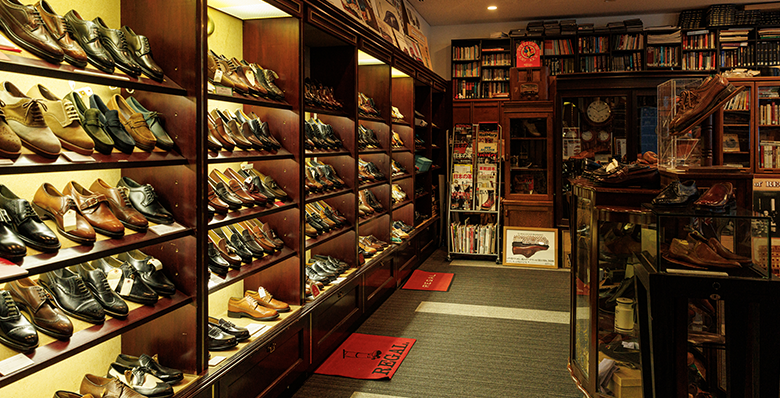

▲ 取材は同社の歴史や靴にまつわる貴重な資料を集めた一般非公開の資料館「リーガルアーカイブス」で行われた

独自の発信で時代を彩り

日本のシューズカルチャーを牽引

「REGAL」ブランドが日本に上陸したのは1961年。日本製靴がアメリカを代表する靴メーカー・ブラウン社(現クラレス社)とライセンス契約を締結した。

その名を日本全国に轟かせたのが、日本のアイビーブームを牽引してきたファッションブランド「VAN」とのコラボレーションシューズ「VAN-REGAL」だ。1964年の発売と同時に若者の間で話題となり、熱狂的な人気を博したという。

さらに70年代以降は、国内における靴のブランドショップの草分けとなるREGALの専門店「REGAL SHOES」を展開し、当時、紐無し靴と呼ばれていたデザインの「ローファー」を日本に定着させ、流行に先駆けてスニーカーを発売するなど、アメリカのカルチャーを取り入れたエポックメイキングな取り組みが時代を彩った。

REGALは、ドレスシューズだけでなくブーツやダーティバックスといったタウンカジュアルまで、多彩なアイテムで本流の革靴ブランドとしての不動の地位を確立しながら、独自の路線でシューズ界を牽引している。

(右)メモリアルな靴や広告関係のアイテムも

クラシックを守りながら

挑戦を続ける信念

2002年にはロゴを一新し、アメリカントラッドからグローバルスタンダードを目指すブランドへと生まれ変わった。その商品開発で大事にしているアイデンティティは「伝統と革新」だと小池さんは話す。

「たとえば、シンプルなデザインのプレーントウ『2504』は、1969年に発売された時から木型は変わっていません。今でもトップセールスを誇り、何十年と履き続けてくださるリピーターさんが沢山いらっしゃいます」。

クラシックを受け継いでいく一方で、デザインや素材、機能性など時代のニーズやトレンドに合わせた多様な商品も開発する。芯はブレずに挑戦を続けるそのスタンスが時代や世代を超えて愛される所以だろう。

▲ にこやかに話す二人からリーガルへの矜持が感じられる

厳格な品質基準と職人技術を

宿した靴作りの哲学

そういった同社のものづくりの歴史を支えてきたのが高い技術力だ。

「最初から最後まで一切妥協せず、長く履ける高品質なシューズをつくること。そのこだわりは創立以来変わりません」と石原さん。

靴職人がエキスパートとして全工程を一人で手掛けられるようになるには、10年以上かかるという。その熟練の手仕事が息づいた国内3か所の自社工場で生み出される革靴は、年間約40万足にも及ぶ。

さらに素材となる革には厳格な社内基準があり、厳選していると続ける。

「たとえば甲革でいえば引っ張りの強さや色落ち、屈曲など様々な物性試験に合格したものだけを使用します。素材となる革は長く付き合いのあるタンナーさんにお願いしていて、いつも丁寧な仕事で均一につくり、細かいリクエストにも素早く対応してくれる。そのクオリティの高さとホスピタリティは、日本ならではだと実感しています」

(右)同社は日本の靴づくりの歴史をともに歩んだ

120年続く靴づくりの真髄が

体感できる新潟工場見学会

明治より120年以上続く同社の靴づくりは、昨年よりはじまった新潟工場の見学会で目の当たりにできる。昨年、同工場は創立100周年を迎えた。

「2017年に“魅せる工場”として建て替えた新潟工場は、店頭販売スタッフが製造知識を学ぶためのプロダクト研修を行っている場所。この見学会では革の裁断から縫製、かかと成形、つり込み、底付け、仕上げまで、立ちのぼる煙や音、匂いを体感しながら、間近でみることができます」と石原さん。

一般公開はしていない工場で、同社が培ってきた技術とこだわりに触れる貴重な機会を体験できるのは、レザーソムリエBasic(初級)合格者、Professional(中級)合格者のみ。興味がある方は、ぜひチェックしてみてほしい。